今天为大家带来《扶锄的男人》弗朗索瓦·米勒作品画作含义希望可以让你对该作品认识有新的灵感见解。

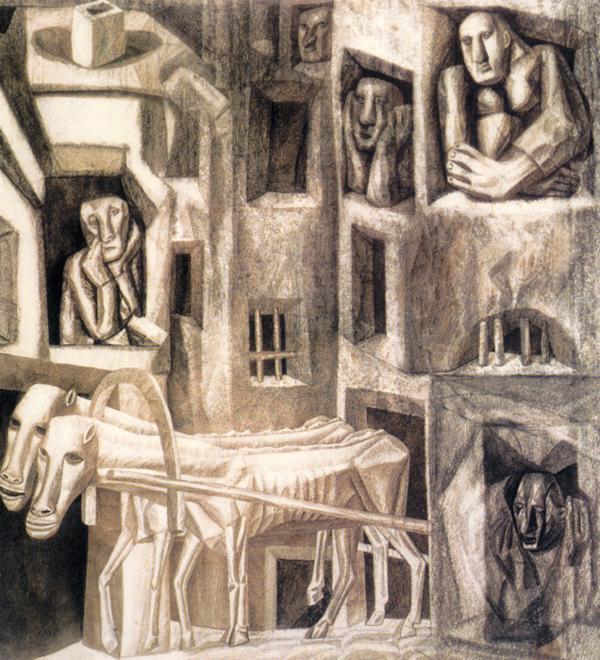

《扶锄的男人》是弗朗索瓦·米勒的代表作之一,创作于1862年。这幅画作描绘了一个在田间劳作的农民,他疲惫不堪,弯着腰,双手扶着锄头,似乎在喘息着片刻的安宁。画面的背景是一片贫瘠的土地和远方朦胧的城市,形成了鲜明的对比。

米勒在这幅画中,深刻地表现了农民生活的艰辛和沉重。画中的农民形象是一个被生活所压垮的劳动者,他似乎已经耗尽了所有的精力,但仍然必须坚持工作。这种痛苦和无奈的情感,反映了当时法国农民在社会中的地位和处境。

创作背景方面,19世纪中期是法国工业革命和城市化快速发展的时期,农民的生活受到了很大的影响。米勒作为一个来自农村的艺术家,对农民的生活有着深刻的体验和感受。他通过这幅画作,表达了对农民生活的同情和对社会现实的批判。

《扶锄的男人》是一幅充满情感和深刻社会意义的画作,它揭示了农民生活的艰辛和沉重,同时表达了艺术家对社会现实的深刻反思和批判。

《扶锄的男人》诞生于后文艺复兴时期,是弗朗索瓦·米勒在1860年-1862年(45岁)创作,属于现实主义风格作品,世界著名的风俗画/人物画,主要材质采用油画/帆布,作品大小99x80cm,目前收藏于保罗·盖蒂博物馆。

作品图鉴

美术画作介绍

中文名称:《扶锄的男人》

原名:《The Man with the Hoe》

作者:弗朗索瓦·米勒(后文艺复兴时期)

作品年代:1860年-1862年(45岁)

作品风格:现实主义

作品题材:风俗画/人物画

作品尺寸:99x80cm

作品材质:油画/帆布

收藏于:保罗·盖蒂博物馆

作品赏析

这是弗朗索瓦·米勒描绘乡村农民生活的代表作品之一。在画面中,在一片广袤荒芜的原野上,一个年轻的男子双手扶着锄头弯腰站在哪里,他的一顶褐色的帽子和一件灰色衣服就安放在他身后的泥土里。男子正在喘着粗气仰首喘息。他的一双大脚与锄头在地上呈现为金字塔的形状,三株蒲公英挺立在锄右侧的乱石堆中,给他脚下的土地带来一种生命的希望。此刻土地的沉默是赭黄色,不远处的石丘上蓬松着一丛植物,使他身后的天空辽阔着淡淡的赭红色。麦田那边的空地有几柱白色炊烟正在空气中缭绕着。也许这个年轻的男子已经在地里劳作一整天了,现在他正在抬头向远方眺望,双眼流露着内心的悲苦和命运的艰辛,以及对未来生活的向往。但生存和劳动的沉重似乎已经耗尽了他所有的力气,而眼前大片的麦田仍等待着他去耕耘。1862年米勒完成《扶锄的男子》,他描绘的是一个庄严的劳动者形象,他笔下的农夫并不是天国中的亚当和夏娃,他们是疲惫、穷苦、终日操劳的贫困者,衣衫槛楼,肌肤黝黑,佝楼的身躯,粗大的手掌,这便是米勒的美学,是米勒为之呕心沥血赞美歌颂的法兰西农民的形象。正如罗曼·罗兰所言“他们日复一日地劳动,来养育这伟大的民族,他们日复一日地劳动,来缔造这美丽的国家。”

作者介绍

弗朗索瓦·米勒(法语:Jean-François Millet,1814年10月4日-1875年1月20日)法国巴比松派画家。以乡村风俗画中感人的人性在法国画坛闻名。他以写实彻底描绘农村生活而闻名,是法国最伟大的田园画家。罗曼·罗兰在所著的《米勒传》指出:“米勒,这位将全部精神灌注于永恒的意义胜过刹那的古典大师,从来就没有一位画家像他这般,将万物所归的大地给予如此雄壮又伟大的感觉与表现”。

以上就是关于《扶锄的男人》的作品信息,想要了解更多风俗画/人物画、后文艺复兴时期和现实主义艺术作品,请关注美术百科网,感谢大家的支持。