今天为大家带来《海难》约瑟夫作品画作含义希望可以让你对该作品认识有新的灵感见解。

《海难》是约瑟夫·藉里科的作品,创作于1819年。这幅画描绘了法国海军战舰“梅杜萨号”海难事件中的一幕。该战舰在开往非洲的途中,由于指挥官的无能而沉没,导致大量人员丧生。画面中心是一艘载有幸存者的救生筏,人们绝望地挣扎着,突然发现天边的一线船影,奋力呼救。

这幅画引起了当时画坛的极大轰动,因为它展示了浪漫主义对古典主义的批判,更因为它深刻地揭示了社会的黑暗面。画面通过金字塔形构图,将人们的情感从死亡、绝望逐步升华到希望的救赎,引发观众的强烈共鸣。

创作背景方面,藉里科怀着激愤的心情,亲自走访幸存者收集创作素材,并对尸体、重危病人和画中要描绘的场景进行了大量写生。他以此为基础,创作了这幅充满现实主义精神的作品,旨在揭示社会的不公和腐败,唤起人们对正义和自由的追求。

总之,《海难》是一幅充满现实主义精神和浪漫主义情怀的杰作,它展示了藉里科卓越的绘画技巧,更深刻地反映了当时社会的现实问题和人们的情感追求。

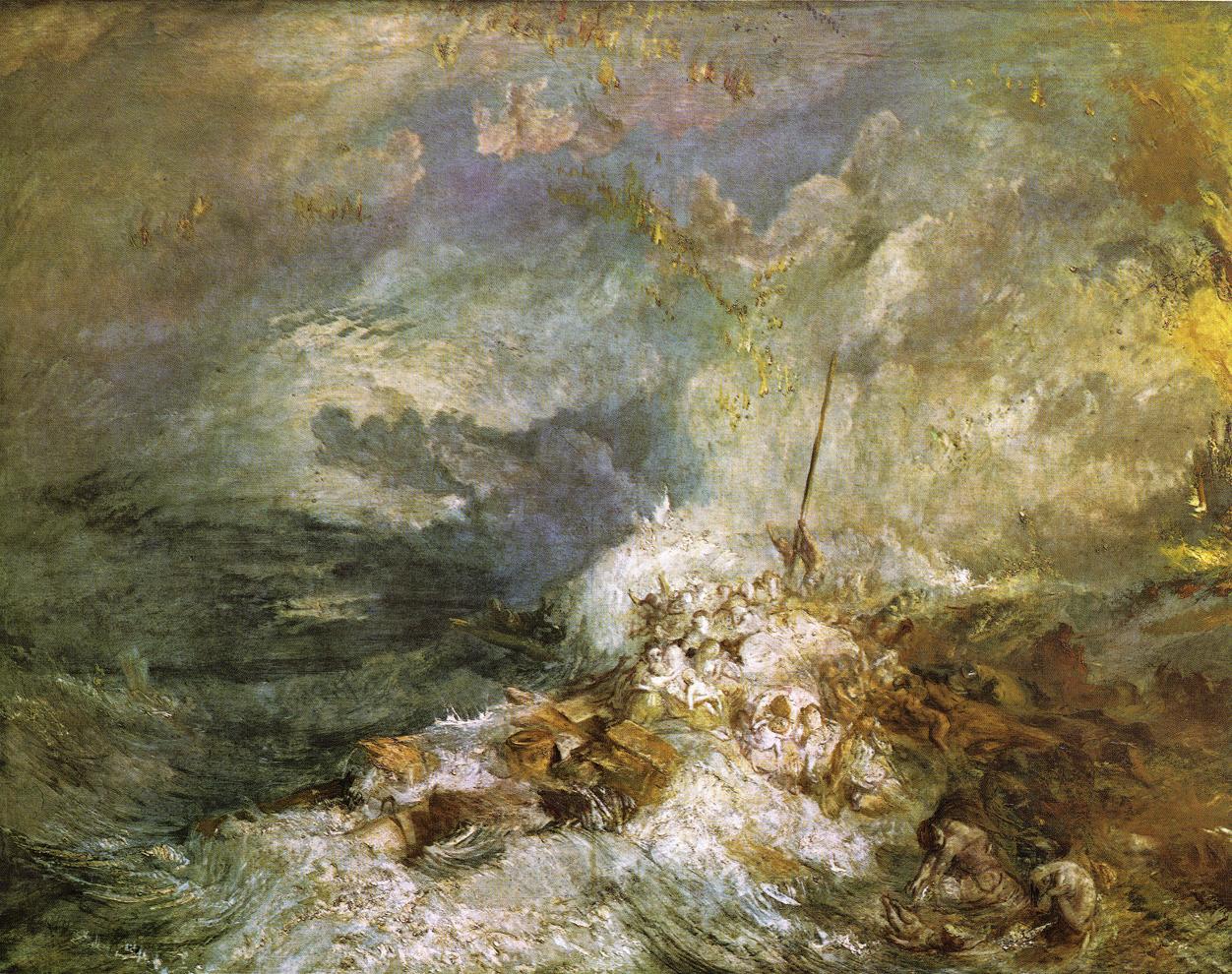

《海难》诞生于后文艺复兴时期,是约瑟夫·玛罗德·威廉·特纳在1835年(59岁)创作,属于浪漫主义风格作品,世界著名的码头画,主要材质采用油画/帆布,作品大小220.5x171.5cm,目前收藏于泰特美术馆。

作品图鉴

美术画作介绍

中文名称:《海难》

原名:《A Disaster at Sea》

作者:约瑟夫·玛罗德·威廉·特纳(后文艺复兴时期)

作品年代:1835年(59岁)

作品风格:浪漫主义

作品题材:码头画

作品尺寸:220.5x171.5cm

作品材质:油画/帆布

收藏于:泰特美术馆

作品赏析

特纳是英国最受欢迎的浪漫主义艺术家之一,他擅长描绘风景或海景中绚烂的色彩,也因此被称为“光之画家”。这幅作品是特纳从未展出过的作品之一,也许还尚未完成,但这并不影响这幅画作成为他最具震撼力的浪漫主义作品之一。画作的主题是海难,画面中破碎的船只,白色的巨浪和惊恐无力的人群以一种充满戏剧性张力的方式被表达了出来。这幅画作的金字塔式构图也非常杰出,这不禁让人觉得,他一定观瞻过曾于1822年在伦敦展出过的杰里科的著名作品,《墨杜萨筏》(现藏于巴黎卢浮宫),这幅画作曾被一位评论家描述为“描绘人类苦难的巨作”。而特纳此幅作品的灵感原型是1833年在法国布伦沉没的安菲特律特号船只残骸。这艘船的船长抛弃了他的“货物”,船上的女囚,并声称他得到的命令是她们不能登陆,除非是到了新南威尔士。据说,特纳曾经把自己捆绑在风暴中船的桅杆上,以体验暴风雨的景象,他通过现实主义的压倒性意向和对恐怖的深刻印象来刻画这种体验的本质。特纳的早期作品运用比较传统的技法,但到后期他将水彩画的技法运用到油画创作中来,描绘出光线和大气的一瞬即逝的效果;这种逐渐放弃描画实物和细部,注重描画天空的光线以及突出表现意境的创作方式,也为印象派的产生开辟了道路。

作者介绍

约瑟夫·玛罗德·威廉·特纳(英语:Joseph Mallord William Turner,1775年4月23日-1851年12月19日),英国浪漫主义风景画家,水彩画家和版画家,他的作品对后期的印象派绘画发展有相当大的影响。在18世纪历史画为主流的画坛上,其作品并不受重视,但在现代则公认他是非常伟大的风景画家。

以上就是关于《海难》的作品信息,想要了解更多码头画、后文艺复兴时期和浪漫主义艺术作品,请关注美术百科网,感谢大家的支持。